1.1晶体管简介

在本文中,我们将通过回顾晶体管的前身——真空管,来了解晶体管的简要介绍,包括晶体管的历史、电路符号、基本工作原理及其工作模式。

注意:本文仅是对晶体管主题的简要回顾,不会涉及过多技术细节。

真空管

在晶体管发明之前,真空管在电子领域中扮演着重要角色。真空管也被称为电子管或阀门。真空管由一个阳极和一个阴极组成。

阳极和阴极被放置在一个密封的玻璃管内,管内抽成真空。阴极通过灯丝加热,从而发射电子。

早期,阴极本身直接作为灯丝使用,当阴极被加热时,电子从其表面逸出。后来引入了外部灯丝,通过间接方式加热阴极。

产生的电子会流向阳极,从而在阳极和阴极之间形成电势差,进而在电路中产生电流。为了使阴极持续发射电子,灯丝需要持续供电。

为了使电子均匀流向阳极,使用了外部电极,通常称为栅极。这种结构使得电路体积庞大且成本较高。

早期,真空管被用于制造第一代计算机、收音机和电视机。后来也被用于军事设备和基于真空管的音频放大器。但最终,真空管被晶体管和二极管所取代。

因为真空管体积大、成本高、功耗大,而晶体管则克服了这些缺点。晶体管不需要灯丝电流。

晶体管简史

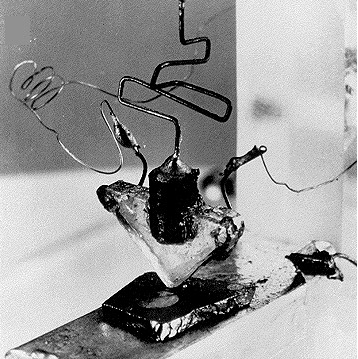

由于真空管功耗大、可靠性低,贝尔实验室的研究主管Kelly指派William Shockley研究半导体以取代真空管。John Bardeen和Walter Brattain在Shockley的指导下进行实验。

William Shockley曾尝试研究场效应放大器但失败了。后来,John Bardeen和Walter Brattain研究发现电子在表面形成势垒,这一发现此前未知。这一突破促成了第一个晶体管的发明。

1947年12月,他们通过将两个金触点接触锗晶体,获得了输出功率大于输入信号的输出信号。因此,第一个晶体管技术被称为点接触器件,并于1948年6月首次报道。

由于点接触器件存在局限性,Shockley独自发明了结型晶体管,这种晶体管更易于制造,逐渐取代了点接触器件。

晶体管的交易始于20世纪50年代,1952年第一个商用晶体管被用于电话设备和军用计算机。1953年,晶体管被用于助听器等医疗设备。

晶体管的兴起

晶体管技术的迅速发展主要得益于贝尔实验室、摩托罗拉、Philco、雷神、RCA、Sylvania和德州仪器等公司的支持与推动。

在放大晶体的制造中,半导体材料起着关键作用。第一个晶体管由半导体材料锗制成。当施加电压时,这种半导体材料既不是完全导电也不是完全绝缘。

后来,硅晶体管被开发出来。由于硅晶体管在高温下性能稳定,从1954年开始被广泛使用。德州仪器推出了商用硅晶体管。随后,对硅晶体管进行了大量研究,最终发展出集成电路和微处理器。

1959年,第一个场效应晶体管被开发出来。它由三层组成:金属(M-栅极)、氧化物(O-绝缘层)和硅(S-半导体)。

最初,晶体管的外壳材料是塑料环氧树脂。但塑料外壳器件会随时间退化。因此,在20世纪60年代中期,开发了塑料与金属外壳的组合。

在晶体管制造过程中,半导体材料会通过掺入少量化学杂质(如砷或锑)进行处理。这一过程称为“掺杂”。

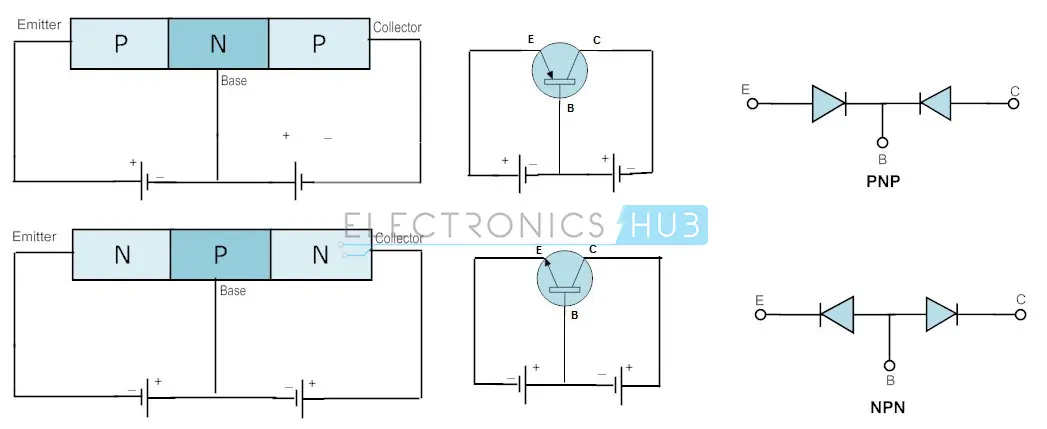

掺杂是为了在半导体中形成适当的晶体结构,以实现晶体管功能。根据掺杂元素的不同,晶体管可分为PNP型和NPN型。PNP和NPN代表了晶体管在电路应用中所需的电压极性。

例如,PNP晶体管需要特定的正负电压极性用于三个晶体管端子。NPN晶体管则需要与PNP相反的电压极性。许多电路应用中需要同时使用PNP和NPN晶体管。

什么是晶体管?

晶体管类似于真空三极管,但体积非常小。晶体管一词由“Transfer”(传输)和“Varistor”(可变电阻)两个词组合而成。晶体管由三层半导体材料组成,每一层都能将电流传输到其他层。

这种三层半导体器件由两个N型和一个P型材料层组成,或者由两个P型和一个N型材料层组成。第一种称为NPN晶体管,第二种称为PNP晶体管。

锗和硅是最常用的半导体材料,它们以半活跃的方式导电。通过对半导体材料进行掺杂,可以增加材料中的电子数量或在材料中产生空穴。

外层材料的宽度远大于中间插入的P型或N型材料,通常为10:1或更小。较低的掺杂水平会降低材料的导电性并增加其电阻,从而限制自由载流子的数量。

二极管与晶体管的区别在于:二极管由两层材料和一个PN结组成,而晶体管由三层材料和两个PN结组成。晶体管可以作为开关或放大器使用。

晶体管符号

记忆晶体管符号的简单方法是:

- PNP - Points In Permanently(箭头永远指向内)

- NPN - Never Points iN(箭头永远不指向内)

在晶体管符号中,箭头表示电流的流动方向。

PNP晶体管的电压极性和电流方向与NPN晶体管相反。然而,NPN和PNP晶体管的工作原理是相同的。

晶体管的工作模式

晶体管有四种工作模式:饱和、截止、放大和反向放大。

饱和模式

在此模式下,晶体管作为开关使用。从集电极到发射极的电流无条件流动(短路)。两个PN结都处于正向偏置状态。

截止模式

在此模式下,晶体管也作为开关使用,但从集电极到发射极没有电流流动(开路)。发射极和集电极端子均无电流流动。

放大模式

在此模式下,晶体管作为放大器使用,从集电极到发射极的电流与基极电流成比例。基极放大进入集电极端子的电流并从发射极端子流出。

反向放大模式

从集电极到发射极的电流与基极电流成比例,但电流方向相反。

晶体管中集电结和发射结形成的耗尽层主要由载流子形成。对于两个背靠背连接的二极管,形成的耗尽区无法通过空穴和电子等载流子。

我们已经知道,晶体管之所以能工作,是因为基区非常薄,它只是发射极和集电极之间的插入部分。这使得发射极和集电极非常接近。当施加强电场时,多数载流子可以从发射极通过。

这些多数载流子会作为少数载流子扩散到基区,并进入集电结的耗尽区。简单来说,这种器件由一个NP结和一个PN结组成,类似于两个背靠背的二极管。

在这种情况下,当我们在基极端施加较大电压时,电流无法通过电路。因为施加的电压会使一个势垒变大,另一个势垒变小,从而无法通过电流。

为了克服这种情况,除了在N-P端的主电源外,在P-N端还增加了一个小电压源。由于这个小电压源的作用,电子会被推入空穴区域。

主电源控制电流的流动。通过这两个作用,在耗尽层中电流势垒被降低。因此,晶体管中的电压会迅速增加。